술래잡기 ‘경도’에 7만 명이 몰린 진짜 이유 (그리고 컨텍스트 엔지니어링)

영하의 밤, 서울 한복판 운동장에 청년들이 모입니다.

패딩과 핫팩으로 무장했는데도, 곧 겉옷을 벗어 던지고 달리기 시작합니다.

“경찰이다!”

“도망쳐!”

이 장면이 흥미로운 이유는, 이게 누군가의 기획 행사나 촬영이 아니라는 데 있습니다.

중고거래 앱 ‘당근’에서 약속을 잡고, 처음 보는 사람들끼리 만나, 역할을 나눠 술래잡기를 합니다.

이름은 ‘경찰과 도둑’, 줄여서 경도.

그런데 며칠 뒤, 이 동네 놀이가 예상치 못한 방향으로 튑니다.

이영지가 인스타에 한 줄을 올립니다. “경도 할 사람.”

DM이 쏟아지고, “반나절만 시간을 달라”는 공지가 뜨고,

“도와줄 사람”을 찾아가더니… 등장한 인물이 나영석 PD였습니다.

그리고 ‘이영지의 경찰과 도둑’ 이벤트가 공지됩니다.

2026년 1월 19일, 100명 추첨. 신청 마감 1월 9일, 발표 1월 12일.

신청자는 7만 7900여 명.

여기서 질문이 시작됩니다.

술래잡기에 7만 명이라니.

단순히 “재미있어 보여서요”만으로는 설명이 부족합니다.

USLab AI가 왜 지금 ‘경도’와 ‘요리 심사평’을 꺼내 드는지도, 같은 질문에 닿아 있습니다.

사람은 왜 움직이는가?

그리고 의도는 어떻게 살아남는가?

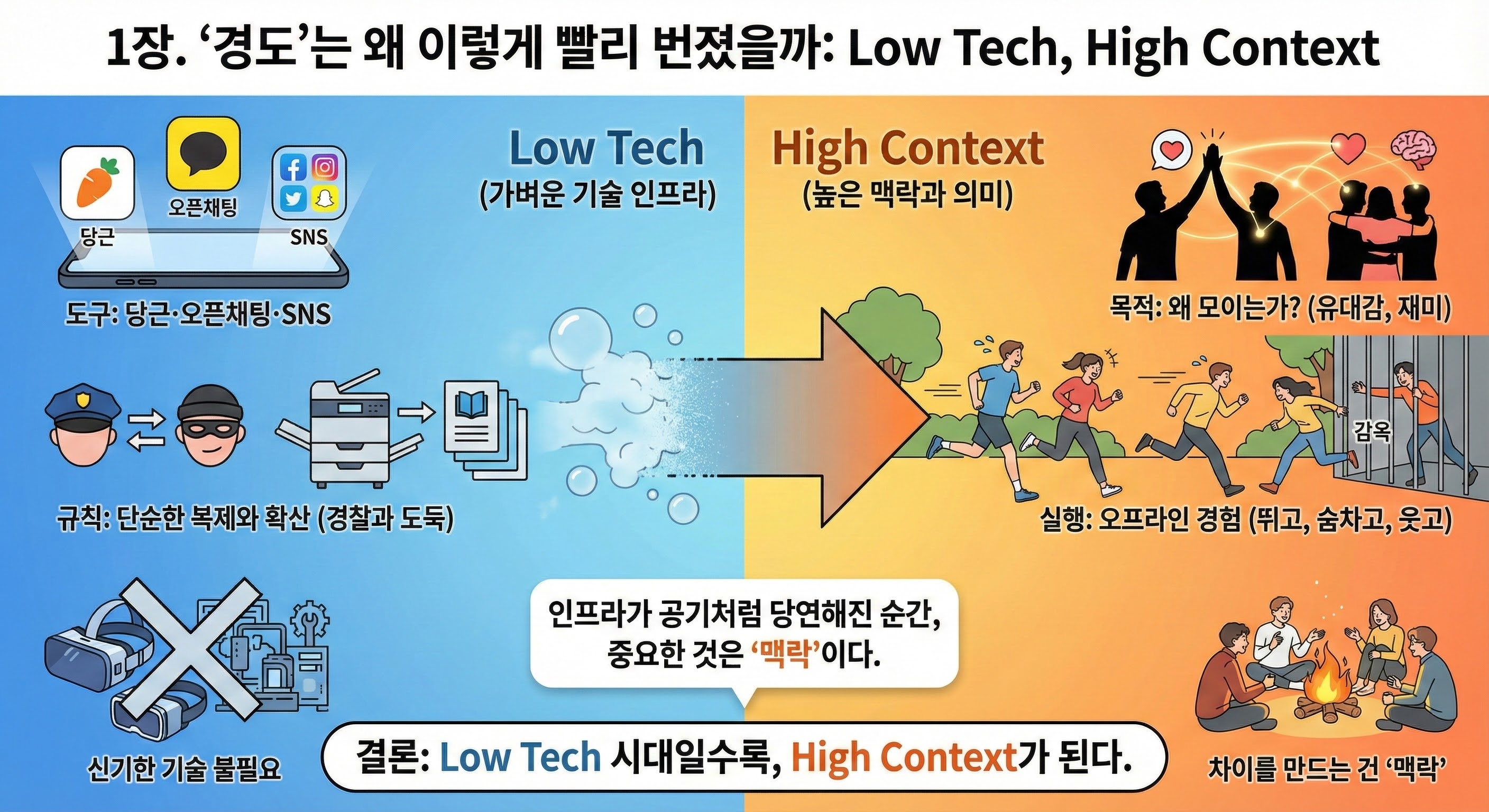

1장. ‘경도’는 왜 이렇게 빨리 번졌을까: Low Tech, High Context

경도의 규칙은 놀랄 만큼 단순합니다.

경찰과 도둑으로 팀을 나누고, 도둑을 잡으면 ‘감옥’으로 보내고, 남아 있는 도둑이 감옥에 들어와 “탈출!”을 외치면 잡힌 도둑이 풀려나는 식입니다. 아이 때 하던 술래잡기 규칙을 조금만 얹으면 게임이 됩니다.

핵심은 여기에 있습니다.

기술 인프라는 가볍습니다(당근·오픈채팅·SNS).

실행은 오프라인에서 일어납니다(뛰고, 숨차고, 웃고, 땀 흘립니다).

규칙은 누구나 복제할 수 있습니다(그래서 더 빨리 확산됩니다).

포켓몬GO처럼 ‘신기한 기술’이 사람을 불러모으던 시대가 있었다면,

지금은 반대로 “신기한 기술이 없어도” 사람들이 모입니다.

인프라가 공기처럼 당연해진 순간, 차이를 만드는 건 기술이 아니라

맥락(왜 모이는가, 무엇을 위해 뛰는가) 쪽으로 이동합니다.

이게 오늘 글의 첫 번째 결론입니다.

Low Tech 시대일수록, High Context가 된다.

2장. 7만 명이 뛰고 싶었던 건 ‘운동’이 아니라 ‘명분’이다

경향신문 현장 르포를 보면, 성탄절 밤에도 청년들은 친구·연인 대신 낯선 이들과 술래잡기를 했고, 참여자들은 “추억의 놀이가 건전한 자극”이라고 말합니다.

현생에 치여 일상이 권태롭다”

“모르는 사람과 대화할 기회가 없다

같은 말도 나옵니다.

이 말들을 한 줄로 번역하면 이렇습니다.

“나도 살아 있고 싶다.”

그래서 경도는 ‘운동’이기 전에 ‘사회적 행위’가 됩니다.

사람들은 물건을 사는 게 아니라, 참여를 소비합니다. “오늘 나, 뭔가 했다”는 감각—그 증거가 필요합니다.

그리고 이때 사람을 움직이는 건, 기능이 아니라 명분입니다.

여기서 말하는 명분은 “핑계”가 아닙니다.

명분은 참여를 가능하게 만드는 설계 요소의 묶음입니다.

Why: 왜 지금 이걸 해야 하지?

Rules: 어떻게 참여하지?

Reward: 무엇을 얻지?

Identity: 이걸 하면 나는 어떤 사람이 되지?

경도는 이 네 가지를 꽤 본능적으로 맞춥니다. 그래서 ‘모임’이 아니라 ‘판’이 됩니다.

이 상태에서 이영지가 올라탑니다.

그리고 나영석 PD가 붙는 순간, 이 판은 더 이상 조용히 끝나기 어렵습니다. 실제로 기사들에 따르면 이영지가 에그이즈커밍 사옥을 찾았고, 채널 십오야 팀이 당시 상황을 영상으로 올렸으며, 둘이 만나 대화한 끝에 ‘이영지의 경찰과 도둑’ 행사를 치르기로 했다고 전해집니다.

‘유행’이 아니라 ‘이벤트’가 된 겁니다.

7만 7900이라는 숫자는 그 신호입니다.

3장. 안성재 셰프가 던지는 한 문장: “이 요리의 의도가 뭡니까?”

여기서 갑자기 요리 이야기로 넘어가면, 글이 튈 것 같죠.

그런데 오히려 이 장면이 오늘 주제의 중심을 정확히 찌릅니다.

넷플릭스 〈흑백요리사2: 요리 계급 전쟁〉심사위원 안성재 셰프는 참가자들에게 이렇게 질문하죠.

“이 요리의 의도가 뭡니까?”

요리를 잘하는 사람은 많습니다.

고기를 잘 굽고, 소스를 잘 만들고, 플레이팅도 근사하게 합니다.

하지만 ‘의도’가 없거나, 있어도 결과물에서 전달되지 않으면, 그 기술은 공중에 뜹니다.

의도는 머릿속에서만 끝나면 “말”이고, 접시 위에서 전달되는 순간에만 “설계”가 됩니다.

이 질문을 AI 시대의 비즈니스로 옮기면 이렇게 됩니다.

의도(Intention): 우리가 하고 싶은 것(제품, 기능, 메시지)

컨텍스트(Context): 그 의도가 상대에게 ‘전달되도록’ 만드는 그릇(환경, 근거, 서사, 제약)

의도는 ‘씨앗’이고, 컨텍스트는 ‘토양’입니다.

토양이 없으면 씨앗은 싹을 틔우지 못합니다.

4장. 반전: 컨텍스트는 하나가 아니다 — AI에겐 문맥, 사람에겐 명분

여기서 반전이 나옵니다.

우리는 “컨텍스트”를 보통 한 단어로 말하지만, 실제로는 두 가지가 겹쳐 있습니다.

Context (문맥, 명분)

AI에게 필요한 Context : 문맥(근거, 제약, 기억, 기준)

인간에게 필요한 Context : 명분(왜, 어떤 가치로, 어떤 정체성으로)

저는 이 둘을 묶어 컨텍스트 엔지니어링(Context Engineering)이라고 부르고 싶습니다.

의도가 결과로 살아남도록, ‘전달 환경’을 설계하는 기술

그리고 이 기술은 두 트랙으로 나뉩니다.

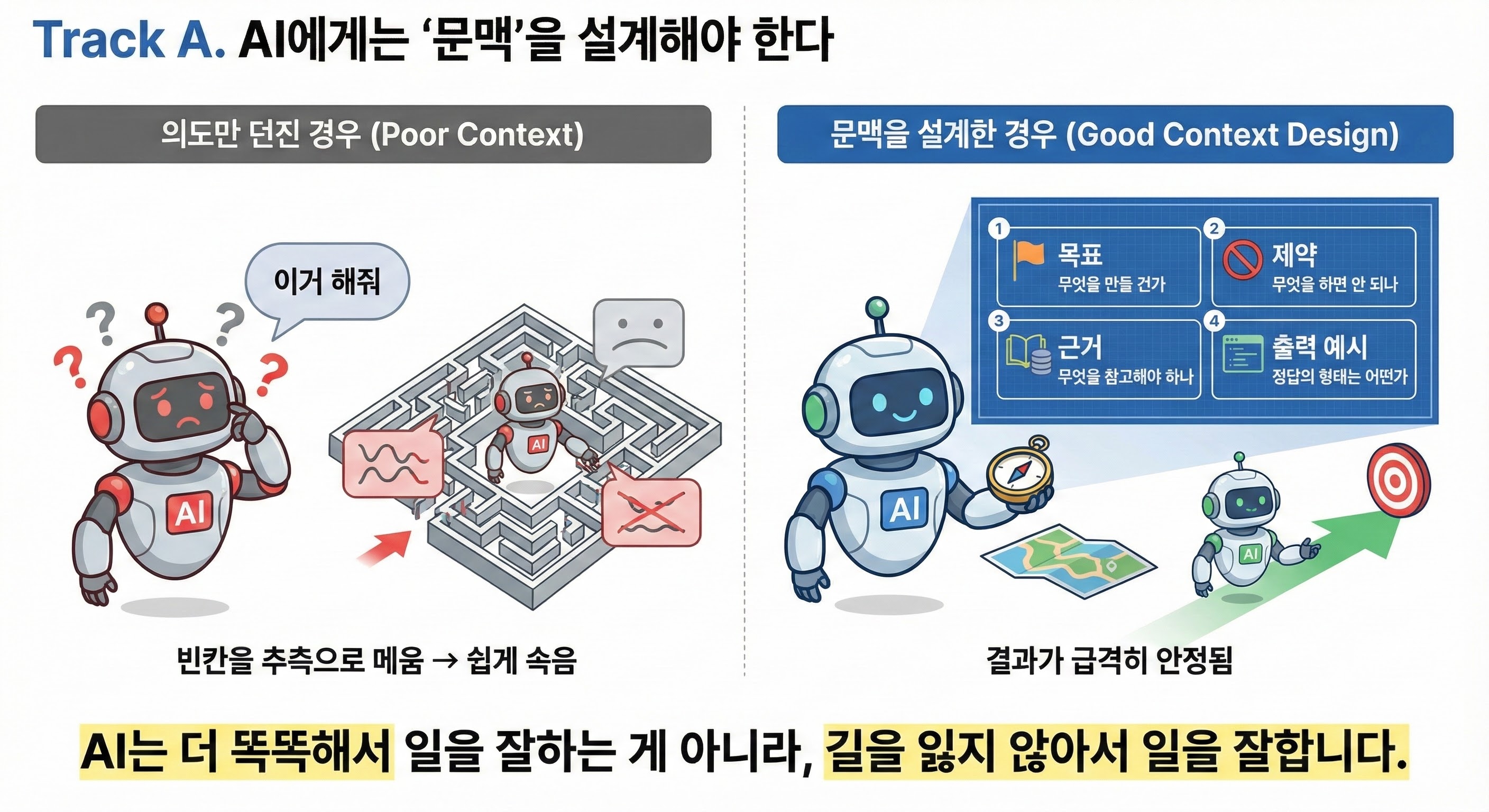

Track A. AI에게는 Context(문맥)을 설계해야 한다

AI에게 “이거 해줘”라고 의도만 던지면, AI는 빈칸을 추측으로 메웁니다.

그 추측이 매끄러우면, 우리는 더 쉽게 속습니다.

그래서 AI에게는 ‘좋은 설명서’가 필요합니다. 보통 아래 네 가지를 주는 순간, 결과가 급격히 안정됩니다.

목표: 무엇을 만들 건가

제약: 무엇을 하면 안 되나(금지/범위)

근거: 무엇을 참고해야 하나(자료/규칙/정책)

출력 예시: 정답의 형태는 어떤가(샘플)

AI는 더 똑똑해서 일을 잘하는 게 아니라, 길을 잃지 않아서 일을 잘합니다.

Track B. 인간에게는 Context(명분)을 설계해야 한다

사람에게 “우리 제품 좋아요”라고 의도만 던지면, 대부분은 그냥 지나갑니다.

왜냐하면 사람은 기능으로 움직이기 전에, 먼저 자기 질문을 합니다.

“그래서 이걸 왜 내가 해야 하지?”

경도가 보여준 건 이겁니다.

‘술래잡기 하자’가 아니라, ‘동심을 되찾자 / 땀 흘리며 연결되자 / 오늘을 살아내자’로 맥락이 형성되면, 사람들이 움직입니다.

그리고 이영지–나영석이라는 조합은 그 명분을 “빅이벤트”로 끌어올립니다. 이벤트 일정이 고지되고, 신청자가 7만 7900여 명까지 늘었다는 사실 자체가 그 명분이 얼마나 강하게 작동했는지를 보여줍니다.

결론. 당신의 의도는 안녕하십니까?

정리하면 단순합니다.

기술은 계속 평준화됩니다.

도구는 더 싸지고, 더 쉬워집니다.

그래서 앞으로의 승부는 “무엇을 하느냐”가 아니라, 의도를 어떻게 전달하느냐로 이동합니다.

경도가 사람에게 보여준 건 명분의 설계였고,

안성재 셰프가 요리에서 묻는 건 의도의 전달이었고,

AI 시대의 기업에게 남는 건 결국 컨텍스트 엔지니어링입니다.

AI가 헤매지 않게 ‘문맥’을 설계하고,

사람이 주저하지 않게 ‘명분’을 설계하라.

의도는 컨텍스트를 만나야만 생존한다.

오늘 바로 써먹는 30초 체크리스트

AI에게(문맥)

- 목표가 한 문장으로 써 있는가?

- 제약(금지/범위/기준)이 적혀 있는가?

- 결과물 예시가 최소 1개 있는가?

사람에게(명분)

- 고객이 “왜 지금?”에 답할 수 있는가?

- 참여하면 얻는 보상과 정체성이 보이는가?